読売新聞販売店がマック(ハンバーガーの方)の宅配に乗り出す、というニュースを読んでびっくりした(マック側も再構築か)。大昔は蕎麦屋か寿司屋と相場が決まっていた「出前」が、何から何まで可能になった世界など30年前には誰も予想していなかっただろう。そのうちドローン宅配でも実用化したら、もうSF世界だ。外に出られないコロナ禍はその流れを確実に加速した。読書も、最近は「本の出前」元祖のamazonばかりで街の書店になかなか足が向かなかったが、先日気分転換に久々に出かけてみた。様々な色やサイズの本が棚にずらりと並んだ書店は見た目もやはり壮観で、広がるインクの匂いと共に、昔から書店や図書館に行くといつも感じた胸がわくわくしてくるような不思議な高揚感を久しぶりに味わった。その昔、アナログレコード店に通ったときと同じで、空から降って来る見えないデータではなく、目に見える「形とイメージ」を持つ情報を並べた書店には、ネット空間にはない捨てがたい「実物」の魅力がある。

その書店の雑誌売り場で気づいたのは、オーディオ雑誌や関連記事に、どことなくある種の活気を感じたことだ。かれこれ5,6年はまったくオーディオ系の雑誌類を読んでこなかったので、浦島太郎状態にあるのは間違いないが、しばらく前に書店を覗いたときの、一言で言えばあからさまな「衰退」といった印象とは違うようだ。若い人も巻き込んだアナログオーディオの復活ブームが後押ししていることは確かだろうが、電磁式ではない「光電式」カートリッジとか、単なるレトロ趣味だけではなくアナログ界にも新技術が登場していて驚いた。そういえば、寺垣式アナログプレーヤーとか、レーザーでLPレコードの溝を読み取る方式など、新発想のアナログ関連機器が昔から開発、製品化されてきたことを思い出した。

そもそも趣味のオーディオとは、「ハイエンド」と称される高級機器によるジャズやクラシックの「究極のアコースティック・サウンド再生」という、金に糸目を付けない富裕層の道楽が始まりだ。オーディオ思想的には、大きく分けて、あくまで原音を再現することにこだわる「原音追及」派と、ヨーロッパに見られるような、再生するサウンドの質にこだわる「高品位再生音追及」派という二つのコンセプトがあった。CDがアナログをほぼ置き換えた90年代に発表された「寺垣式プレーヤー」開発の歴史と経緯を追った『アナログを蘇らせた男』(1992年講談社/森谷正規著)という本を昔読んで感動した記憶があるが(今は文庫化されているようだ)、寺垣武氏(1924-2017) が開発したΣ3000 アナログプレーヤーは前者の思想から生まれたものだ。そのためには、音源情報を最大限レコード盤から取り出すための技術がもっとも重要であるという発想から、レコードプレーヤーのメカニズムを徹底的に検証、分析して妥協せずに開発したという、まさに日本の伝統工芸職人のような技術者魂を示す典型的事例だ。SACD開発もそうだが、こうした趣味と感性の世界における機器開発のコンセプトにも、富裕層をターゲットにした、西洋流のほどほどの合理性と芸術性優先思想と、完璧を目指して理論を突き詰める、あくまでストイックな日本流技術思想という両者の性格がよく表れている。アンプやスピーカー等他の機器も含めて、この西洋流/日本流思想は、再生音の違いにもよく表れている。

そうした富裕層の娯楽が、経済発展に伴い、1970年代頃から一般庶民層にも徐々に普及してきたのが日本におけるオーディオの歴史だ。だから昔からハイエンド路線(「Stereo Sound」誌&菅野沖彦流)と、自作を含めた低コスト路線(「Stereo」誌&長岡鉄男流)という両極の楽しみ方があった。そのどちらの層にもファンがいたが、1980年代のCD&バブル時代以降になると、誰でも使える便利で安価なCDプレーヤーの登場で、オーディオとは無縁だった一般層へのミニコンポ、ラジカセの普及が急速に進んだ。一方で、趣味のオーディオファン層ではハイエンド志向が相対的に強まり、高額商品化が進み、その流れが'00年代まで続いた(私もその過程であれこれと散財した)。しかし庶民の趣味としてのオーディオの楽しみとは、高級機器を組み合わせて音作りをすることだけではなく、自分で工夫を重ねて得られる「微細な音の変化」を感知し、聴き比べる過程にこそある、とバブル後になってからやっと悟り、それまでの散財がアホらしくなった私は、'00年代に入ってからもSACDやハイレゾなど、相変わらず新技術・高価格化路線を続けるオーディオからは足を洗って、素人にも工夫する楽しみの余地がまだ残されていた「未開のPCオーディオ」の世界へと向かったのだ。

|

| AirMac Express |

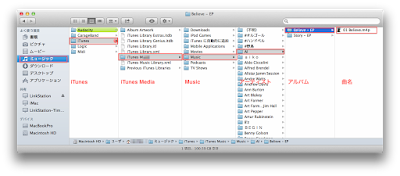

そのPCオーディオに火を着けた在野のパイオニアは、CDプレーヤーによる再生技術が持つ潜在的問題を指摘し、またバブル以降ハイエンド志向の流れを作り、オーディオファン層に対し高額な商品ばかり販売しようと煽っていたオーディオ業界を、「ボッタクリ」、「ゾンビ」などと’00年代初めからネット上で激しく批判していたプロケーブル社だ。CDP本体を買い替える以外に素人には遊ぶ要素がなくなって、代わりにン十万円/mという、機器より高額な電源ケーブルや接続ケーブルが人気になっていた90年代から'00年代は、まさにオカルトと言われても当然の時代だった。何をやっても音が変わるのがオーディオなので、合理的判断をする根拠も境界線もよく見えず、キリがない世界だからだ。プロケーブルは、リーズナブルな価格のプロ用ケーブル(音響の専門家が、業務用に使用するような常識的価格の電線)の販売を中心に、CDPではなくPC(Mac)と、登場間もないiTunesと、Mac版無線LAN機でありDAC機能を持った「AirMac Express (AME)」を使った、素人でもCDP以上の高音質を楽しめる、まったく新しい(有線/無線)ネットワーク・オーディオシステムを、ウェブ上で全国のオーディオマニアも巻き込みながら草の根で提唱していた。これが実に面白く新鮮で、CDPオーディオに面白みを感じなくなっていた私はすぐにその世界にはまり、その延長線でずっとMacオーディオで遊んできたのだ。以来同社を見てきたが、宣伝文言に多少のクセと偏向(?)はあるものの、プロケーブルの提案と価格相応の製品は基本的には信頼している(今はAmazonでも楽天でも買えるようになった)。

アナログ音源のSP盤からLP盤へ移行したのが1950年前後であり、デジタル音源ディスクであるCDが日本で登場したのが1982年、PCオーディオの開発段階を経て、CDに代わってダウンロード音源データ入手が本格化したのが2010年代と、オーディオは約30年周期で新しい技術とメディアが登場して世代交代してきた。そして通信技術のさらなる進化によって、今はストリーミングによるウェブ配信が主流になりつつあるので、続く20年間は世界的にストリーミング/サブスクが音源の主役の時代になるのだろう。とにかく火の使用以来「便利さ」を求めて人類は発展してきたわけで、一度便利さを味わうと、もう元には戻れないので、こうした変革はキリもなく続くだろう。同時にアナログ・リヴァイバルに見られるように、失われた過去の技術や音源への郷愁を背景にした旧メディア回帰現象も、今後も繰り返されることだろう。便利さを追求しながらも、一方でそれも人間の習性だからだ。

長年のオーディオ歴で学んだ教訓の一つが(95%の普通の人にはまったく関係ない話だが)、個人の趣味としてのオーディオの目的、醍醐味とは結局のところ、昔言われていたような「理想とする音の追及、実現」などではなく、単に「音の違いを聴き比べて楽しむこと」にある、ということだ(あくまで個人の感想です)。どんなジャンルの「趣味」(要はオタクの遊びの世界である)であっても、その究極の醍醐味は、「対象の微細な違いや変化」を感知して一喜一憂することにあり、誰にでも分かるような差異に気づいたところで趣味としての面白みはない。ケーブル一本の違いで音が変わるはずがないとか、デジタルで伝送しているデータを基に再生した音に違いがあるはずがないとか、オーディオ全体をオカルト扱いしていた人たちも過去にはいたが、「何をやっても音が変化する」というのはオーディオ好きなら誰もが当たり前に経験することであり、それはそういう音響への興味と感受性を持っている種類の人間だということで、そこから個人の趣味としてのオーディオがスタートするのである。そこに「面白み」を感じない人は、この世界には縁がないということだろう。どんなにメディア側が変化しようと、そこは同じだ。

イヤフォンやヘッドフォンは別として、スピーカーによるオーディオの再生音(サウンド)は「耳(聴覚)」だけで聞いていると思いがちだが、実はそうではなく、全身(五感)で聴いている。ステレオ装置で音楽を聴くときは、視覚(上下左右前後の音像定位感)、触覚(音圧、音の肌触り)など、実際にはあらゆる感覚を動員しながらサウンドを全身で受け止めている。音楽ライヴを楽しむときはまさにそれだが、オーディオでは実像は見えなくとも、「想像力」を働かせて同じことを疑似体験しているのである。早い話が、二日酔いとか体調が悪いとき、気分が良くないときは、感覚が鈍っているので聞こえるオーディオの音も良くないものだ。身体面もメンタル面も、両方とも音の聞こえ方に大いに影響する。昔「オーディオ体型論」なる仮説を思いついたことがある(2017年6月ブログ記事ご参照)。音量や音の高低とか、音の物理的特性の違いに対する感覚的反応とは別に、聴く人間の体型(筋肉質、やせ型、肥満型等)によって「好みの音」は違うのではないか。耳から入る音の情報は、耳だけで処理しているわけではなく、音が空気を震わせて感じさせる骨伝導や、身体の脂肪や筋肉の付き具合で、音の全身への物理的伝達に個人差があり、「脳」がそれを感知して「快適だ」と感じさせる音(情報)は、実は人によって微妙な違いがあるのではなかろうか、という仮説である。

要するに(当たり前のことだが)原音再生など、昔のオーディオマニアが夢想していた一定不変の理想の音など、どこにも存在しない蜃気楼みたいなものではないか、ということである。音が良い、悪い、良くなる、悪くなる、思い込み、プラシーボ…云々という昔ながらのオーディオ議論はまさにこれだろう。アナログもデジタルも、何をやっても少しでも条件が変われば出て来る音が微妙に変化する、というのはオーディオ好きの多くの人間が実際に経験してきた疑いのない真実である。しかし、それが良くなったのか、悪くなったのか、万人が納得できる客観的な説明など誰にもできない。それを聴く本人が判断すべきことだ。だからこその趣味なのである(とはいえ大前提として、ライヴも含めて自分の好きな音楽を、良い音で、できるだけたくさん聴く体験をして、自分なりの判断基準を持つことは必須条件だろう)。

自宅敷地に「方舟」(はこぶね)というオーディオ上の音響的工夫を取り入れた巨大な視聴室を自分で設計して建設し、汎用パーツを使った低コスト自作SPをリファレンスにして、できる限り客観的な評価基準を導入して比較実験しながらオーディオの世界を追求し、しかもオーディオという趣味を語って哲学を感じさせた長岡鉄男氏こそ本物のオーディオ評論家だったと今でも思っている。音源としてのジャズと共に長年そのオーディオを趣味として楽しんできて、(確かに散財もしたが)楽しく面白い時間も過ごしてきた。昔と比べて、今はどれくらいオーディオを楽しんでいる人がいるのか皆目見当もつかないが、アナログオーディオの復活と同時に、CDP、PC、ネットワーク、ダウンロード、ストリーミング等、ツールとソースの多様化で趣味としての裾野が大きく広がっていることは間違いないだろう。昔、長岡さんが、高額機器ばかりに向かわないで「分相応に楽しめ」と言っていたが、まさにその通りだと思う。今は何でもかんでもカネ、という究極の資本主義世界になってしまったが、金がないと楽しめないような趣味ではつまらない。誰もがライヴ音楽を自由に聴けるという選択肢の広い時代だからこそ、個人が工夫して自分だけの音を作るオーディオもまた楽しいのだ。PCや周辺デバイスの選択、その組み合わせを自由に変えて実験したり、それらを自分で組み立てたりして、持てる知恵と想像力を駆使して、安価に軽やかに音で遊ぶ現代の若いオーディオファンがもっと増えるといいと思う。

ところで、今回のMac周辺デバイス再構築後の再生音比較は、しばらくの間試行してみて、いずれ機会があればレビューしてみたい。もちろん蘊蓄だけは立派だが、年季の入った駄耳で聞き分けられれば……という前提なので、まったく差はない(聞き分けられない→よく分からない)ということも十分あり得るので、そこはあらかじめご了承いただきたい。

.jpg)

.png)

.jpg)

.jpg)

![Thunderbolt Single Port USB3.0 Dongle [TBT-USB3]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG9HJaD2xPY8WwuwJOE8bix0sgBp4GuM-jQebBeQqy-liuPUGJoM-fxwXpXJyFlim79vc8GMmo1mDTp8lNU66AeI2dKxvju3RpnZNhI4yQm-QPlo_UyJlGXbdJt-yJU_UPfZ2ygVqWwE2-/w200-h200/tbt-usb3.jpg)